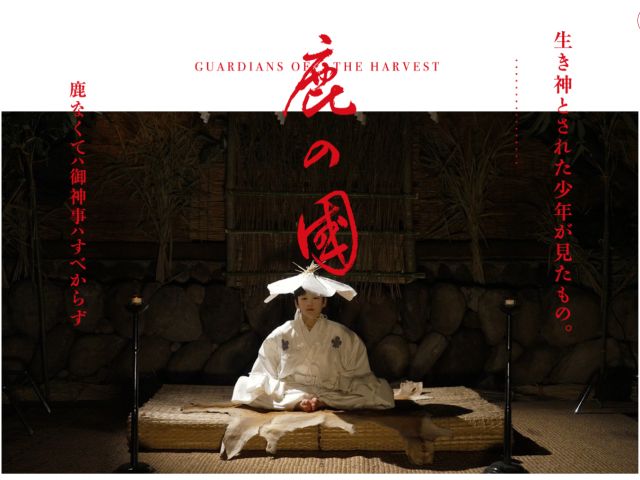

「鹿の国」は、2025年1月2日に公開された諏訪信仰を主題とした日本のドキュメンタリー映画です。

長野県の諏訪大社に伝わる神事をクローズアップして深堀りし、映像化するという初の試みで、学術的にも意義の深い作品と評されています。

以下に、映画に関する情報・口コミ等を紹介します。

もくじ

映画の概要

この映画は、長野県諏訪地方に位置する日本最古の神社のひとつ、諏訪大社の祭礼を追ったドキュメンタリーです。

四季折々の祭礼を通して、自然信仰の姿を描き出しています。

特に、狩猟の要素を残す春の御頭祭に焦点を当て、諏訪大社と鹿との関係性を探求しています。

また、中世に途絶えた謎の神事「御室神事」の再現にも挑戦しています。

映画の特徴

諏訪大社の協力のもと、3年をかけて撮影されました。

監督は、ヒマラヤやチベットの野山を巡ってドキュメンタリーを制作してきた弘理子(ひろ りこ)さん。弘さんはNHK番組「にっぽん百名山」も担当しています。

プロデューサーは、諏訪の古代史を50年間探求し続けてきた北村皆雄さん。

ナレーションは声優の能登麻美子さん/いとうせいこうさんが務めています。

音楽担当は音楽家の原摩利彦さんです。

本作品は諏訪地方観光連盟の「諏訪シネマズ」認定作品となっています。

映画のテーマ

映画は、生命の循環への原初の祈りをテーマとしており、自然と人間の関わり、そして信仰のあり方を問いかけます。中世まで行われていたとされる謎の神事である「御室神事(みむろしんじ)」の再現に挑戦することで、諏訪信仰の核に迫ろうとしています。

御室神事(みむろしんじ)とは?

「御室神事(みむろしんじ)」は、諏訪大社で中世まで行われていた神事です。その内容は、以下の様に考えられています。

冬の籠り神事:

毎年冬に、半地下の「御室」と呼ばれる空間に、諏訪大社の神職である大祝(おおほうり)をはじめとする人々が籠り、約3ヶ月間神を呼ぶ儀式を行っていたとされています。

御室は、24畳もの広さを持つ半地下の建物で、そこで鹿の贄を食し、豊穣を願う芸能を奉納していたと考えられています。

神と人との交流:

御室神事は、神と人が交流する場であり、自然の恵みに感謝し、来たる春の豊穣を祈る意味合いがあったと考えられています。

冬という死を連想させる季節に、御室にこもる事によって、春の再生を願っていたとも考えられています。

ミシャグジとの関連:

御室神事は、諏訪地方に古くから根付く自然信仰「ミシャグジ」と深く関わっていたと考えられています。

ミシャグジは、諏訪大社の神事において重要な役割を担う神霊であり、御室神事もその信仰体系の中で行われていたと考えられています。

御室神事は、中世に途絶えてしまいましたが、諏訪の古代史や信仰を理解する上で重要な神事です。

この映画への評価

映画「鹿の国」に対する批評を、インターネット上から肯定的なものと否定的なものをそれぞれ紹介します。

肯定的な批評

映像美と音楽、ナレーションによる没入感:

諏訪の神事と生活、信仰を凝縮し、映像・音楽・ナレーションで彩られた作品。

特にナレーションの能登麻美子の声が、神秘的な雰囲気を醸し出している。

音楽も深く引き込まれるような魅力がある。

諏訪の信仰と文化への深い理解:

諏訪の神事や生活に根付いた信仰を、深く掘り下げている。

古代から続く人と自然との関わり、命の循環が描かれている。

諏訪の歴史や文化に触れる貴重な機会となる。

「御室神事」の再現:

中世に途絶えた謎の神事「御室神事」の再現に挑戦しており、興味深い内容となっている。

古代から現代までの時間の流れを感じ、信仰のあり方を考えさせられる。

否定的な批評

テーマの焦点の不明確さ:

美しい映像や個々のシーンは魅力的だが、映画全体として何を伝えたいのかが分かりにくいという意見がある。

一本筋が通っているようで、散漫な印象を受けたという感想もみられる。

狩猟シーンに関する意見:

鹿の狩猟シーンが含まれているため、動物愛護の観点から否定的な意見もみられる。

狩猟に対する考え方の違いから、作品への評価が分かれる可能性がある。

期待とのギャップ:

諏訪の古代史に焦点を当てた作品を期待していた人の中には、期待と異なったという意見もみられる。

映画「鹿の国」は、諏訪の神秘的な自然と信仰を美しい映像で捉えた作品です。しかし、テーマの焦点や狩猟シーンなど、観る人によって評価が分かれる側面もあるようです。

関連書籍

映画「鹿の国」には公式ガイドブックがあります。映画の内容をさらに深堀した内容になっており、学術書なみの読み応えがあります。

関連施設:神長官守矢史料館

諏訪信仰について興味がある人におすすめの施設が、諏訪大社 上社前宮から500mほどの場所にある神長官守矢史料館(じんちょうかんもりやしりょうかん)です。

施設の概要

諏訪大社上社の神長官を明治初期まで務めた守矢家に伝わる文書を保管・公開する博物館で、

守矢家の敷地内に位置し、諏訪の歴史と文化、特に諏訪大社の祭祀に関する貴重な資料の宝庫となっています。

建物自体も、著名な建築家である藤森照信氏の設計によるもので、自然と調和した独特の建築様式が特徴です。

展示物

守矢文書:鎌倉時代から伝わる古文書群で、諏訪大社の祭礼や中世信濃国の状況を記録した貴重な資料です。中には、武田信玄の書状も含まれています。

御頭祭の復元展示:諏訪大社の重要な祭礼である御頭祭の様子を復元した展示があり、祭りの歴史や内容を知ることができます。

施設の特徴

建築:藤森照信氏による設計で、自然素材を活かした独特の建築様式が特徴です。建物自体が展示物としての価値も持っています。

周辺環境:史料館の周辺には、同じく藤森照信氏が設計した高過庵、低過庵、空飛ぶ泥舟といった建築物もあり、合わせて見学することができます。

その他

所在地:〒391-0013 長野県茅野市宮川389-1

開館時間:9:00~16:30

休館日:毎週月曜日、祝日の翌日、12/29~1/3

入場料:大人100円、高校生70円、小中学生50円

おわりに

映画の公開により、諏訪大社や諏訪信仰への関心が高まっています。

諏訪地方の歴史や文化に触れるきっかけとなる映画として注目されています。

映画「鹿の国」は、日本の原風景や古代からの信仰に触れることができる貴重な作品です。